傅天琳,跟着水走的人

跟着水走的人,走到水的另外一头

在一场大雪落下之前

梭磨河走向我,她背着远山

回荡在九寨沟的吟唱之水

把果园里的风,擦洗

敞开的门悄悄地虚掩

你的身影,还有句子里的温润

芬芳的句子沾着露水,依在清晨

跳动在诵读者的心头和唇齿之间

跑过来的第一只羊

和一只叫三的羊

凝视着你的身影

像极雕像

被绿色的音符卸下来的山峰

滔滔的鸟声迎面扑来

“我的下一站选择空白和停止

在地图上找不到它

它在我的心脏以西”

跟着水走,迁徙的脚步

啃着时光的锯齿。埋下头

锯齿里的水都噙着泪

牛汉,汗血马

半棵树和一棵树纠扯着天空

草原上的突兀有你的嘶鸣

孤独的身影,从嗒嗒的足迹里

还能看能看到你血管里流动的血液

一身的伤疤像被赞誉纹身

装进石头,形成记忆的琥珀

圈椅深处温暖的大手,支撑

折断的肋骨

我接过您手书的“华语诗人”

却辨认不出繁体的“汉”字

我想用汉字,替代血汗的汗

用通假字替换

落成此生木本草命的坐标

阿红:这微弱的光,烧亮了鸭绿江

我从北陵路的一个站台上

抬起风雪中的眸。那时的你

用你的端端正正锁住了

北中国诗风的轻描淡写

这微弱的光,有时也化身成

一根常青藤,悬挂太多的缆绳

岸是那些潜行者的原乡

函授的鸽子发出了沈阳

我们的指尖开始烧亮了鸭绿江

当代是个虚词,诗歌才是动词

我们眼望着诗歌的潮水

推动着一个又一个初识者

在浪花里成为浪花

那束光还在,照亮平仄间

灵动的元神

沙驼,你是一个倔强的老头

琴瑟相合的条幅,还在我柜子里

没舍得挂出来。那些日子

一挂出来,你的风趣就要跑出来

拉着我的手问东问西,问我

“人间岁月闲难得”是头疼

“天下知交老更亲”是腰疼

我今年,又掉了一颗牙

一颗不知道什么时候长出来的牙

一颗破坏了我的尽头牙的牙

对了,就是豁牙子

一说话开始漏风

为了保证不再唇齿不清

我学会沉默

我想到了你的那一口牙

在嘲笑我,走了这么久

你驼起的背还在沙漠上显影

你的红波里还像你一样

倔强在我的青春里,虽然还是三楼

我却再也爬不上去了

白航:星光里的隐喻

做嫁衣的人,不穿华丽的金丝

从高阳中走出来的人

在寂静的夜空,点燃了三颗星星

在鲁艺墙壁上的名字

怀揣奔赴光明的勇气

那时的你

做一颗星,布局者的命运

在九十岁的生辰

小星星围绕着您

白航,不白航

那是一架高高举起的人梯

把句子的光泽,照亮的心怀

在红星路上闪耀着

你在病榻上,健硕的脚步还在走着

我们沿着红星路,一直走

那点燃了的三颗星星在夜空中

像不像三炷香。三炷香平列并拢

向着那只挥舞着动力的大手

流沙河,那一只蟋蟀

从星星的卷册里,找到一条河

要沿着蟋蟀的叫声

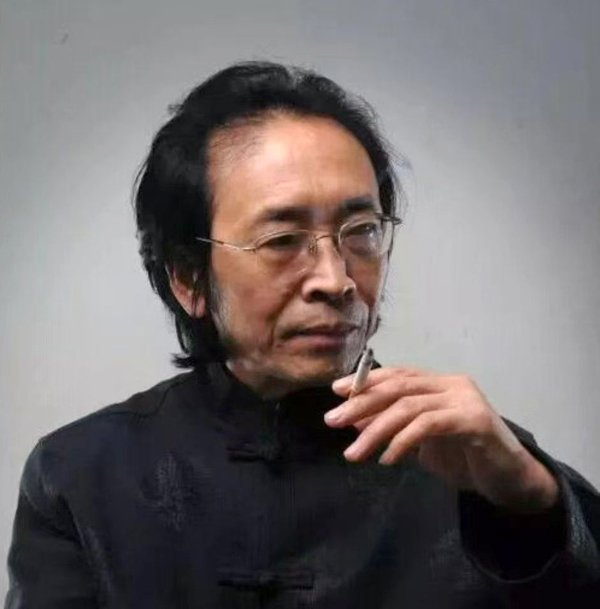

消瘦的身影,静默站在树荫下

嘴角胡须轻微抖动着光阴

那年,白航刚刚九十岁

你还很年轻,年轻的你

站在草木中间,就成了一群

树木的天花板

蟋蟀的叫声,从光里

取出一把锯子,割开诗里的魂魄

你说这是一次失败的成功

吓得金堂河水都流上岸来

蟋蟀声远了

川西坝子的冬天越来越冷

只有那条河还在流淌

草木的春风

李慧,折翼的雄鹰

这个玩笑一点都不好

嘻嘻哈哈的你拒绝了相逢

转身就淹没在安宁河谷的涛声里

我手足无措地面对着泸山的阴坡

又一粒雪花落在了上面

邛海就有了波澜,一段段往事在回放

你一路滑翔在折多山口

从词语的呼麦声中

传出肺腑中的草原

我在你宽大的身影中

看到雪山、河流、花朵

这是你笔下的彝歌

也是你五十二岁念念不忘的生活

而此刻,我面对着苍茫的西岭

手指反复地触摸这些字词

才感受到你起伏的笑容里

有着一飞冲天的歌哨

(原载《剑南文学》2022年第2期总466期)

赋予叙事作品宽袤的自由度

——黎阳组诗《我凝视过的那些背影》的“现代性”路向

蒋楠

黎阳组诗《我凝视过的那些背影》中的“背影”,揽括了傅天琳、牛汉、阿红、沙驼、白航、流沙河、李慧七位当代汉诗的代表性诗人,是读者了解他们个性特征的一扇诗性之窗。在他笔下,这些“背影”厚重、深沉,散发着强烈的人文气息,是理性与感性、肉体与灵魂 、社会性和个体性等多元聚合体。

这组作品被置于“未来发展”的语境之下,当黎阳凝视那些背影时,新诗史正处于热烈的生成和变化、朝着未来的多维性敞开着。黎阳以守本固新的当代汉诗写作态势,创作了一组现代诗人“群像”,并从这些具有膜拜价值的影像出发,走向造化于笔端,展现一系列关于诗人的个性及其作品语言、风格、影响力等透视线的“思忆式创作”,在影像与诗歌交汇的新维度里,反思现代汉诗那些既定的惯性模式,乘坐母语的“现代号”列车,在时代语境与美学追求共同架设之方法、结构、技术与作品系统性等站点循环穿梭。

“在一场大雪落下之前/梭磨河走向我,她背着远山。”开篇《傅天琳,跟着水走的人》,作品凝练,充满清晰而规律性的印迹和象征性符号,呈现出一种山江情怀和孤傲气质。“跟着水走的人”,始终徜徉在现实之外、理想之上。洗尽尘滓,令烟鬟翠黛处处皆成惬意诗篇。

作品《我凝视过的那些背影》有别于传统叙事诗,黎阳采撷“描写对象”——七位诗人生活中的某种动作、样态或事件,来置换叙事诗的顺时性、直线性叙述,探求当代汉诗在叙事方式上的凝缩化,进而探究当代汉诗所具有的现代性。

要想真正体悟黎阳这组作品的奇奥之处,而不单单知晓这组作品的叙事架构,还得了解这七位诗人在他心目中的“位置”,乃至他为创作这组作品所作的筹备“工作”。展读组诗《我凝视过的那些背影》,感觉黎阳的笔尖紧紧追随着诗人们的影踪,透露出一种果敢的辨认。在他的诗行中,这些诗人是一个个活生、风趣、可敬、复杂而又坚定的人物,而黎阳对七位诗人“群体造像”原创性的绎解,则敏锐而真挚。

具体在“群像”的规模感,描述时的从容度、最细微的信息量、在场感等元素,让人感觉是出自带有体温甚至思想的有机构造。更重要的是在“背影”的多重叠加之下,整组作品依然能够真实清晰、从容自然地透过肌理,凝视骨骼。

描述《沙驼,你是一个倔强的老头》时,黎阳将“造像艺术”与“写实句法”揉搓起来,以言造象,以象寓意,创作出深具个人风格的诗歌作品。“你驼起的背还在沙漠上显影/你的红波里还像你一样/倔强在我的青春里,虽然还是三楼/我却再也爬不上去了。”阅读这样句子,便能感受到其中的静穆、庄重、慈悲与仁爱。

成熟的诗人都有独属自己的表达方式。最重要的并非依靠固化的形式与语词,而是要“重装”它,赋予时代感衍生的精神气质。而黎阳凝视那些“背影”的“动机”,更多是一种创作手段而不是主观臆断在作品里的投射。

《白航,星光里的隐喻》,回应了后消费主义潜藏于世人内心的某种精神诉求,这首作品在抒写后现代社会的生活方式与精神心理上,恰恰越过了社会表象的描绘:“从高阳中走出来的人/在寂静的夜空,点燃了三颗星星。”黎阳力图以象征与隐喻,融含更丰溢、更深阔的社会意涵,这才是汉诗更深层的一种现代性精神凸现。

读这组诗,仿佛置身于一个现代性的精神气场之中。诗人以现代性元叙事方式,向“那些背影”致敬的同时,反思传统叙事诗的局限,倡导更为有机和整体的汉诗现代性路向。在黎阳的作品中,有种无处不在的对生活的思辨与立场。他沿着现代汉诗的发展路径,去触摸前辈诗人的脉搏,有故事,有温度,更有态度。“现代性”成为他自身表达的一种言说“工具”,他用它记录,也用它尝试着不同的可能性。《我凝视过的那些背影》成为了一种碎片化的观察、叙事旁白,也赋予叙事作品更为宽袤的自由度。

“站在草木中间,就成了一群/树木的天花板。”《流沙河,那一只蟋蟀》,文本从外部世界逐渐转移至内心,坦率而充满力量和情感。黎阳在向前辈诗人表达敬意的同时,施显自己的情怀。生活的洪流,只在语言的反思中才能显示出其节奏、旋律和意义。“流沙河”流淌着,其内在自我节奏要比其他的灵魂润泽许多。

黎阳将文本纳入到现代性所预设的叙述中来,似乎产生一种超时空诗意平行,这正是“那些背影”能穿越历史、跨越地理,为人们所认识和接纳的缘由。在此,现代性还是一种话语建构,至少是带有一定理想色彩和时间维度的诗学建构。黎阳与笔下诗人面对的“现代性”语境与涵义亦不尽相同。现代诗是现代化进程的产物,只是人类进入工业化、后工业化时代之后,时代变化的节奏加速,人的异化进程也随之变快,诗歌语境发生激烈的变革理所当然。

“我想用汉字,替代血汗的汗/用通假字替换/落成此生木本草命的坐标。”《牛汉,汗血马》铺展出愈发连绵与稳健的一种秩序感和理想主义情结——当繁体的“汉”字,演变为一种象征符号并建立归属感,承袭“华语诗人”中思想者的内在感召力,有呼喊,也有律度。甚至就是在这个不断更迭的律度上,诗人正在操纵着词义的现代性。

从现代诗正式分娩那一刻起,“汉诗的现代性”都表达了革新的诉求和主张——它的五脏六腑都是新的,涵括新思想、新语式、新样貌。就汉诗的现代性而言,古典汉诗使人们体验出来的是“味觉”之美。而现代汉诗则直观、生动、形象地向受众提供生活符码,呈现给读者的是视觉效应。可以说,黎阳对汉诗语境的征引与再造,并不受现代汉诗演变时序、推进过程的束缚,而是后现代境域下的文化本原需求而发生的为“我”所择、为“我”所用的“镜像重生”,也构成了汉诗现代性的“视觉再造化”特征。

“我们眼望着诗歌的潮水/推动着一个又一个初识者/在浪花里成为浪花。”在《阿红,这微弱的光,烧亮了鸭绿江》里,“当代是个虚词”中的“虚词”,来自其满溢的毁灭与拒绝性——技术进步、实验、逆转……21世纪对古典、对浪漫的解构,早已被时代消融了。“诗歌才是动词”,已然积淀为现代知识分子的一种写作本能。带着这样一个“视觉再造化”的新使命,创作既具有中国精神又有人生意义的诗歌文本,才更具现代性。

黎阳的这组诗,是诗人心灵及其无限性空间上的映射——厚暖、沉稳、饱满带着宽松的特质。“那些背影”只是黎阳与“诗人们”之间的和谐衬托与对话,包括个人时间与历史时间、自然时间的对话。由“过去”和“现在”构成的语义轴,明显地将黎阳的社会理想、审美理想、价值中心寄放到了不曾远离的“背影”中。在当代语境中,将历史拉回现实,进而重新组织当下的认识系统,这需要书写者进行系统、方法和结构性的创制。

“从词语的呼麦声中/传出肺腑中的草原/我在你宽大的身影中/看到雪山、河流、花朵。”在《李慧,折翼的雄鹰》里,黎阳从诗人的背影上,看到的是“雄鹰”,既表现了一种凝重的生活诗意,也体现了黎阳富有个性的文本探索。“背影”的文化审美内涵也从人格象征转向自然与生命寓意的表达。

黎阳将笔下七位诗人在自己心目中的“位置”进行适宜排布,其间细腻的抵牾,时不时在自述的词境中展开,夹杂着“影像”中零碎、复杂而动态的信息。作品里的“背影”,像是一个个基本粒子,不断累积变化,变得更立体、更丰满。诗人本人的脉搏,也在词与词之间起伏,在当代性语感中热烈地灼烧。

每一行文字都得之不易,都是在意识的底层潜伏很久的字句。七个背影就像七个音符,偶尔交错,但多数时候是各自分明。无论是流沙河“沿着蟋蟀的叫声”中那种穿云裂帛的“男高音”,还是傅天琳“回荡在九寨沟的吟唱之水”中那种戏剧化“女中音”,都在生动和逼真之中保持着上乘的定力,看不出遮盖与美化,甚至是过分雕饰的迹象。(《四川作家》2023年第9期)

蒋楠,四川开江人。中国作协会员,达州市文学艺术院首届特聘作家。作品散见《诗刊》《星星》《中国诗人》《青年文学》《人民日报海外版》《四川日报》《南方日报》《南方都市报》等报刊,部分作品收入年度选本,或译介海外,或被馆藏。著有诗集《蛇皮口袋赶路》《蒋楠的诗》《城市的眼睛》,文学评论集《在灵与肉的钢丝上滑翔》《诗与思的自留地》,诗歌随笔集《虚拟一块菜地》,散文随笔集《黄旗山抒怀》等。

转载步行者的素写

(责编:安娟英)